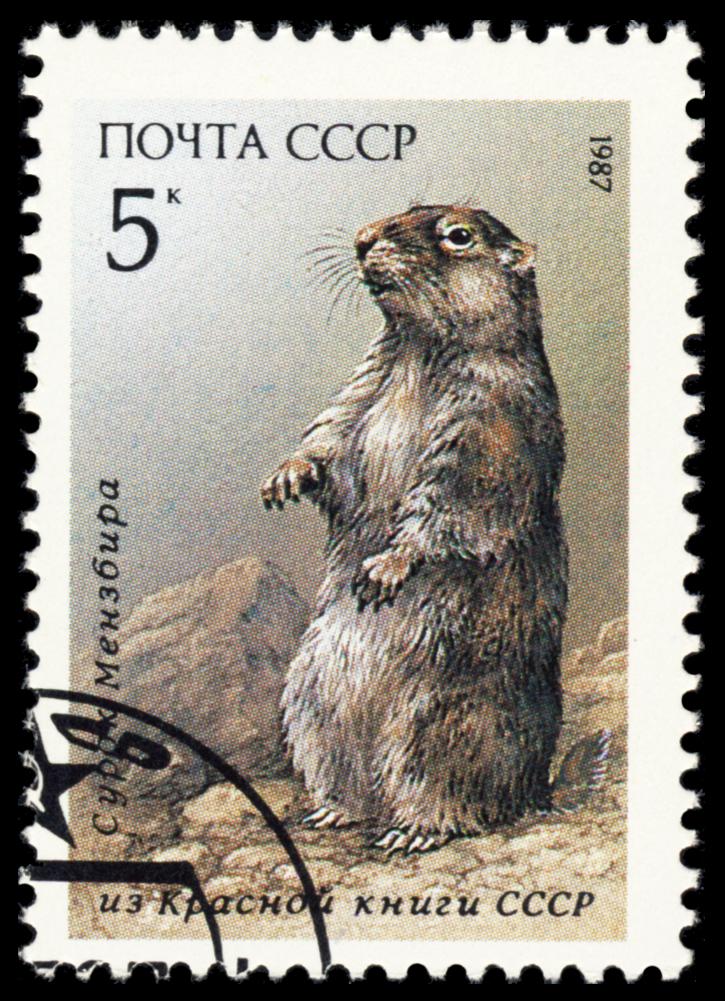

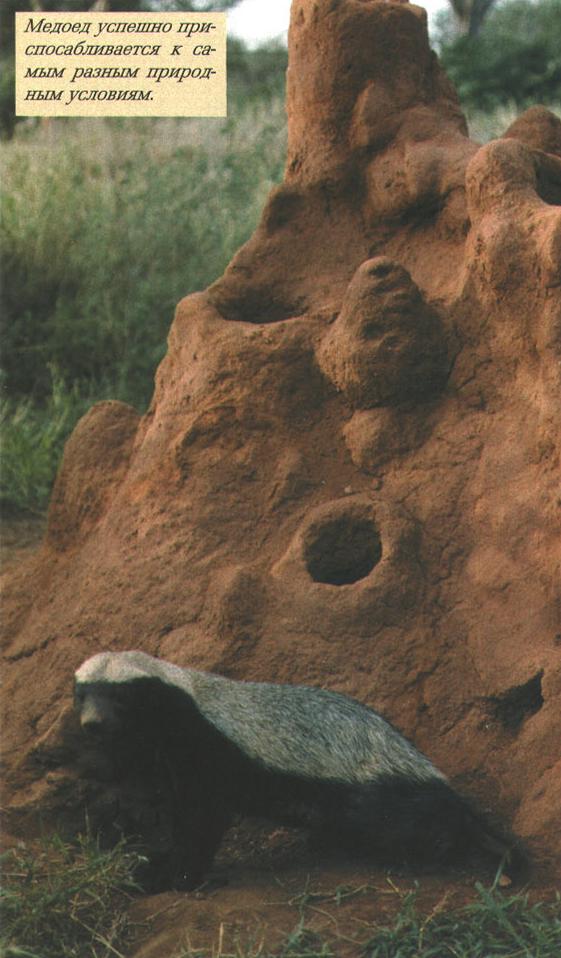

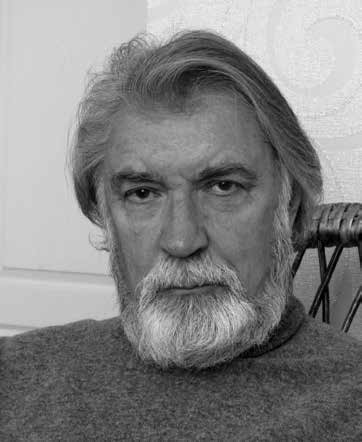

Сурок Мензбира

Сурок МензбираСурок

Мензбира - эндемик

Западного Тянь-Шаня, имеющий очень небольшой ареал и невысокую общую

численность. Самый мелкий из палеарктических сурков. Распространен лишь в северо-восточной трети

гор Каржантау и на прилегающем склоне Угамского хребта (типичный, или угамский

подвид), а также в юго-западной четверти Чаткальского и на прилегающей

северовосточной части Кураминского хребтов (чаткальский подвид). Ареал

угамского сурка полностью находится в Шымкентской области Казахстана, а

чаткальского — в основном в Узбекистане и лишь незначительно заходит в Киргизию

и Таджикистан. В Казахстане сурок Мензбира обитает лишь в субальпийском и

альпийском поясах гор на высоте 2100— 3300 м над ур. м. В нижнем поясе, где

сравнительно тепло, а растительность летом довольно рано высыхает, он населяет

преимущественно северные и северо-восточные наиболее многоснежные склоны.

Внешний

вид

Длина тела 40—50 см, хвоста 8,5—13 см. Относительно

длины тела хвост занимает в среднем 22%. Вес 1850—3400 г в мае и 3450— 4080 г —

в августе. Окраска верха головы, спины и боков темно-бурая, иногда почти

черная, резко отграниченная от охристо-желтоватых боков шеи и головы. Брюхо и

лапы рыжевато-охристые, хвост темно-бурый, но в случае неполной линьки — желтый

или даже пестрый от смешения этих тонов. Летом, во время линьки, темные тона,

выгорая, становятся светло-бурыми и желтовато-ржавыми, а окраска в целом менее

характерна. От других сурков Тянь-Шаня отличается коротким хвостом, а в конце

лета — очень темной окраской спины, головы и шеи, резко отграниченной от

светлых боковых частей головы и шеи, а также характерным протяжно-заунывным

(как у канюка) криком «крыый».

Поведение

и питание

В верховьях р. Бадам на высоте до 2600 м весной сурки

поедают больше всего листьев мятлика луковичного, гусиного лука, эремуруса

Регеля, а также в небольшом количестве луковички мятлика и корня

пустынноколосника. В верхнем поясе (свыше 2900 м) бассейна р. Сайрам основной

корм сурка до появления зелени — корни остролодки распростертой, а позднее — ее

листья. Кроме того, поедаются листья лютика краеночашечного, лука Федченко,

ляготиса Королькова и некоторых других растений. Летом питание разнообразнее. В

нижнем поясе обитания зверьки поедают много листьев и цветков ферулы

тонкорассеченной, прангоса, эремуруса Регеля, ревеня Максимовича, корольковии

Северцова, мелисситуса Попова и некоторых других. В верхнем поясе, в бассейне

р. Сайрам, где растительность наиболее мезофильна, основу его питания

составляют одуванчик альпийский, лук Федченко, лисохвост луговой, остролодка

распростертая и родиола Кириллова.

Большое значение в среднем и нижнем поясах обитания

сурка имеет долговегетирующая растительность скотобоин, которой сурки, как и

сазовой, кормятся до залегания в спячку. Весной и в начале лета сурок часто

поедает животный корм (моллюски, насекомые, черви). Жажду утоляет влагой,

содержащейся в растениях, хотя весной изредка наблюдается поедание снега.

Сурок — зверь оседлый, хотя ему свойственны небольшие

сезонные перемещения, обусловленные характером распределения и стаивания

снежного покрова. Вызывают выселение сурков частые тревоги собаками, людьми,

сопровождающими отары овец. Однако зверьки переселяются обычно не далее 300—400

м и в конце лета после откочевки овец вновь возвращаются на прежние места.

Ранней весной выходит после спячки, пробивая высокий

(1—3 м) снежный покров. На склонах до 2600 м над ур. м. сурки в массе

появляются в конце марта — начале апреля, выше — во второй декаде апреля и на

высоте более 2900 м — в конце апреля — начале мая. Первые одну-полторы недели

после спячки выходят из нор около 10 ч и скрываются чаще в 12—13 ч. С

появлением проталин бегают к ним на 100—150 м от своих нор. В ненастную погоду

с ветром и снегопадом полностью прекращают активность.

Летом (на высоте до 2600 м с третьей декады мая до

конца июля) в массе сурки появляются из нор около 6 ч и уходят в них примерно в

21 ч., делая в наиболее жаркое время (с 10—11 до 15— 16 ч) перерыв, отдыхая в

убежищах или в тени скал. В августе (до 2600 м) стоит обычно сухая теплая

погода. Во многих местах еще достаточно корма. Однако наземная активность

сурков в это время снижается, линька и накопление жира заканчиваются. В начале

третьей декады августа сурки начинают залегать в спячку. В верхнем поясе

обитания это бывает во второй и даже в третьей (1971 г.) декаде сентября, с

наступлением ночных заморозков и снегопадов. Зимнее пребывание сурков в норах в

нижнем поясе — 6,5 месяца. Вес жира у взрослых зверьков к началу спячки

составляет в среднем около 23%, а у молодняка — около 12% к весу тела.

Это животные, которые любят загорать на солнышке

небольшими группами. Весь день сурков проходит в поисках пищи, солнца и играх с

другими особями. При этом они постоянно находятся вблизи норы, в которую должны

вернуться к вечеру. Несмотря на небольшой вес этого грызуна, он может бегать,

прыгать и перемещать камни с необыкновенной скоростью и ловкостью. Когда сурок

испуган, он издает характерный острый свист. Используя лапы и длинные когти, он

роет длинные норы разных размеров, соединяя их подземными тоннелями. Сном

грызун повышает свои шансы на выживание в условиях холодной, голодной, снежной

зимы. Во время спячки сурок совершает настоящее физиологическое чудо.

Температура его тела падает с 35 до 5 и ниже градусов Цельсия, а сердце

замедляет ритм от 130 до 15 ударов в минуту. Во время такого «затишья» дыхание

сурка становится едва заметным.

Размножение

и продолжительность жизни

Половое созревание и вступление в размножение у сурков

происходит в возрасте 2-6 лет. Подготовка к ранневесеннему размножению

начинается перед уходом в спячку. Спаривание, в некоторых случаях щенение и

часть лактации проходят в норе до выхода после спячки на поверхность.

Беременность продолжается 31-33 дня. Реальная величина выводка (фактически

вышедших на поверхность малышей) составляет 1-15 особей. Потенциальная

плодовитость несколько выше фактической, что обусловлено рассасыванием части

эмбрионов в матке. Основной репродуктивный вклад вносят самки 2-4 лет, а

наименьший самки старше 8 лет. Детородный период самок до 12-15 лет. Самыми

высокими репродуктивными свойствами обладают сурчихи в возрасте 5-8 лет. Во многих

семьях размножающиеся пары сурков разновозрастны с разницей в 2-8 лет. Можно

предположить, что смена одного из родителей не частое явление и происходит в

случае гибели одного из них. Заменивший его может быть из числа мигрантов или

членов своей же семьи, что у всех видов сурков реализуется механизмом

регулярной межсемейной перегруппировки особей. Во второй половине сезона

активности многие взрослые самки переходят в другие семьи и на следующий год в

новой семье приносят приплод. Эти факты дают основание заключить, что в период

начала подготовки к спячке по каким-то признакам (реакциям) самки способны

определить потенциальную готовность самцов к продуктивному спариванию после

спячки и это мотивирует их к внедрению в новую семью. В результате постоянного «перемешивания»

особей (cеголетков, годовиков, 2-3-летних и взрослых) увеличивается

разнокачественность состава группировок, усложняется общая генетическая

структура и формируется устойчивая структура популяции.

В горах Каржантау самцы составляют 58,6%, а самки —

41,1%; по возрасту: взрослые — 36,3, полувзрослые (старше двух лет)— 14%,

старше года— 13,3% и прибылые сурчата—36,3%. На высоте 2400— 2600 м гон

происходит частью до первого выхода сурков весной на поверхность, частью в

первую неделю после их появления. В выводке 2—7 сурчат, которые впервые

появляются из нор на высоте до 2600 м в конце мая — начале июня; до 2900 м — во

второй декаде июня и до 3300 м — в первой половине июля, имея вес 240— 310 г.

Средняя продолжительность жизни животного составляет 15-18 лет. В идеальных условиях дикой природы отмечались случаи долгожительства, когда сурки выживали до 20 лет. В домашней среде их срок жизни существенно сокращается. Вся суть состоит в необходимости искусственного введения грызуна в спячку. Если этого не делать, сурок не проживет и пяти лет.

Враги

Изучение сурка в Казахстане показало, что массовой

гибели его от врагов, паразитов, болезней и климатических явлений не наблюдается

и определяет изменение численности в основном деятельность человека. Губительны

браконьерская охота и обилие чабанских собак, в массе уничтожающих сурков,

особенно доверчивый молодняк. Может иметь отрицательное значение и чрезмерный

выпас скота: стравливание корма сурков может вести к их низкой упитанности и

гибели во время спячки.

Хищники играют в жизни сурков огромную роль, потому

что врагов у этих зверьков очень много. На них охотятся волки, койоты, лисицы,

степные хорьки, пумы, рыжие рыси, манулы, змеи, орлы, беркуты и другие хищные

птицы. Для защиты своей жизни сурки вынуждены постоянно стоять на страже,

подымаясь столбиком и оглядывая окрестности. Единственным спасением от

опасности является глубокая нора и взаимовыручка собратьев, подающих

предупредительные сигналы. Стремясь укрыться в норе, сурок способен бежать со

скоростью до 16 км/час, в то время как обычно они передвигаются лишь со

скоростью 3 км/час. В то же время пойманный зверек способен оказать

сопротивление и может сильно покусать своими острыми резцами. Кроме того,

опасность для сурков представляют блохи, клещи и нематоды (черви), которые при

сильной зараженности ослабляют молодняк.